「味噌造り体験とセンターフォレスト見学」 報告

2025年4月12日、明治大学生田キャンパスにて、農学部農芸化学科の中島春紫教授を講師にお迎えし、父母会として初の試みとなる「味噌造り体験」と、新たにオープンした「センターフォレスト」の見学を実施しました。本イベントは、日本の伝統食文化を体感する貴重な機会であり、味噌という発酵食品を通じて “伝統と科学” のつながりを実感できる内容となりました。

まず中島教授による講義を受け、味噌の文化と麹菌の役割について学びました。

味噌は、日本料理に欠かせない基本調味料のひとつであり、「さ(砂糖)・し(塩)・す(酢)・せ(醤油)・そ(味噌)」の“そ”にあたります。その中でも「す」「せ」「そ」には、日本独自の発酵文化を象徴する麹菌が不可欠です。麹菌は古来より、味噌や醤油、酢などを生み出す発酵の要として活躍してきた微生物で、「日本料理の根本を支える存在」とも言われています。かつては多くの家庭で味噌が手作りされ、「味噌買う家は蔵が建たぬ」ということわざがあるほど、味噌造りは生活に根差した文化でもありました。近年では、味噌造りキットなどを活用して、家庭でも気軽に仕込むことができるようになっています。

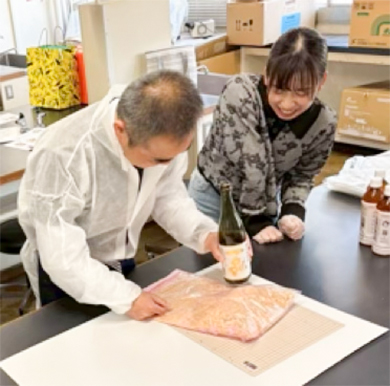

今回の体験では、事前準備として学生たちが大豆を一晩水に浸し、柔らかくなるまで丁寧に茹でる作業を担当してくれました。味噌造り当日は、この茹でた大豆を念入りに潰す作業からスタートしました。これがなかなかの力仕事で、参加者たちは協力しながら作業を進めました。

茹でた大豆を袋に入れ、瓶などで大豆を潰します

同時に別のグループでは米麹と塩をしっかり混ぜる作業を行いました。混ぜムラがあると発酵不良を起こす可能性があるため、丁寧かつ均等に混ぜることが重要です。

麹菌と塩をしっかり混ぜます

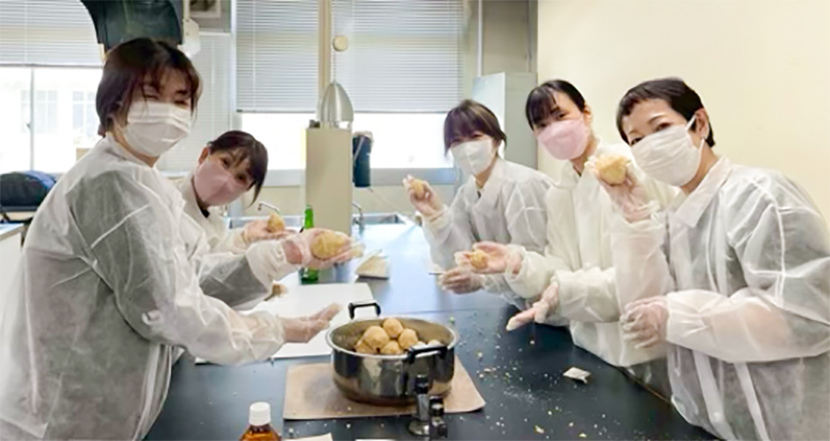

麹菌と塩をしっかり混ぜますその後、潰した大豆と麹・塩を混ぜ合わせ、空気を抜きながら団子状に丸めていきます。これを密閉容器に隙間なく詰めていくことで、発酵が進みやすくなるとのことでした。参加者たちは和気あいあいとした雰囲気の中で、真剣に、そして楽しく作業に取り組みました。

空気を抜きながら団子状に丸めていきます

空気を抜きながら団子状に丸めていきます中島教授によると、「仕込んだ味噌は最低でもひと夏を越し、寒くなるころから食べられるようになりますが、年を越すとより深い味わいになります」とのこと。手間をかけた分、味噌の完成が待ち遠しくなるという参加者の声も多く聞かれました。

味噌造り体験の後には、この春オープンしたばかりの新施設「センターフォレスト」の見学も実施。センターフォレストは、生田キャンパスの教育機能と図書館機能、センターコモンズ(総合的な自主学習のための環境)機能の3つを複合した共用教育棟であり、自然豊かな環境の中で、理工学部・農学部の交流拠点・教育施設としての魅力を肌で感じる機会となりました。見学では、味噌造り体験でも講師を務めてくださった中島教授が引き続きガイド役を務めてくださり、施設の特徴や設計の意図、教育的意義などを、時折ユーモアを交えながら、分かりやすく丁寧にご説明くださいました。教授の軽妙な語り口に、参加者からは笑顔や頷きが見られ、和やかな雰囲気の中での見学となりました。

センターコモンズ

センターコモンズ 図書館

図書館

笑顔あふれる中島教授の説明に、思わず聞き入るひととき

笑顔あふれる中島教授の説明に、思わず聞き入るひととき今回の体験を通じて、日本の食文化の奥深さ、そして“手作り”の価値と楽しさを改めて実感することができました。今後も当地区父母会では、こうした体験を通じて、伝統と科学をつなぐ学びの場をさらに広げてまいります。